ピックアップ商品

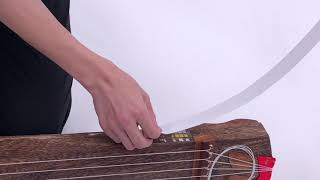

学校教育用 文化箏 羽衣(ZK-40)

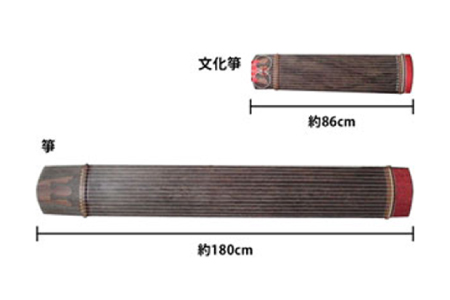

「文化箏」はコンパクトなのに本格派授業に役立つ最適な箏です

文化箏の特徴

- コンパクトで軽量、サイズ感は変わらず扱いやすい箏!

- 次の授業まで柱を立てたまま収納できるので、準備が簡単!

- 選べる磯シールで箏柱の位置を簡単に把握できる!

- T字ハンドルとチューナーを使って簡単に調弦可能!

- 教室の机の上で弾くことが可能!

- 磯のシールに合わせて柱を置くことで、簡単に平調子や民謡調子など合わせることが可能です。

- は数字譜です。糸の数字を弾けば簡単に曲が弾けます。

※講師派遣が可能です。(一部地域ではご要望にそえない場合もあります)詳しくはゼンオンの各本支店・営業所までお問い合わせください。

サイズは従来の琴の約1/2

学習机の上におけます

※旧文化箏の画像ですが本体の大きさは同じです

|

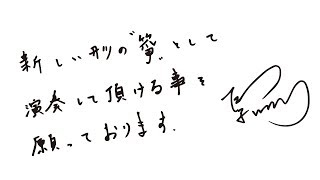

アドバイザー 兼平佳枝 大阪教育大学

子どもが「音楽的な見方・考え方」を働かせる箏を用いた音楽科授業 平成29年改訂の小・中学校「学習指導要領音楽」のキーワードのひとつに「音楽的な見方・考え方」が挙げられます。『中学校学習指導要領解説 音楽編』において、「音楽的な見方・考え方」とは「音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、自己のイメージや感情、生活や社会、伝統や文化などと関連付けること」 とされています。『小学校学習指導要領解説 音楽編』においても、「伝統や文化」以外は中学校と同様の記載がみられます 。つまり、音楽を知覚・感受したことと、その音楽の文化的背景を関連付けることが、「音楽的な見方・考え方」ということになります。そして、このような「音楽的な見方・考え方」を働かせることが、「主体的・対話的で深い学び」における「深い学び」の鍵になると言われています 。 2025年2月28日 平成29年改訂の小学校学習指導要領では、我が国や郷土の音楽の指導にあたっては、そのよさなどを感じ取って表現したり鑑賞したりできるような指導の工夫が求められています。そして、器楽分野では、これまで高学年で取り扱う楽器のひとつとして示されていた和楽器が、中学年でも取り組むことが求められるようになりました。このような指導の実現に当たっては、箏は大変有効だと考えています。 2024年3月30日 |

授業紹介事例集

事例紹介

第3学年

指導案箏のさまざまな音色を意識してイメージに合う音楽をつくろう PDF

指導案箏の基本的な奏法の音色を意識して《だるまさんがころんだ》を弾こう PDF

【分析】での比較聴取の音源

【評価】でのアセスメントの音源

第4学年

指導案旋律とオスティナートの重なりを意識して《あめこんこん》を弾こう PDF

【分析】での比較聴取の音源

【評価】でのアセスメントの音源

指導案カノンの重なりを意識して《あめこんこん》を弾こう PDF

【分析】での比較聴取の音源

【評価】でのアセスメントの音源

第3学年

【分析】での比較聴取の音源

【評価】でのアセスメントの音源

事例3

事例4

ゼンオンオリジナル学校教育用miniキーボード(五音音階シート付)

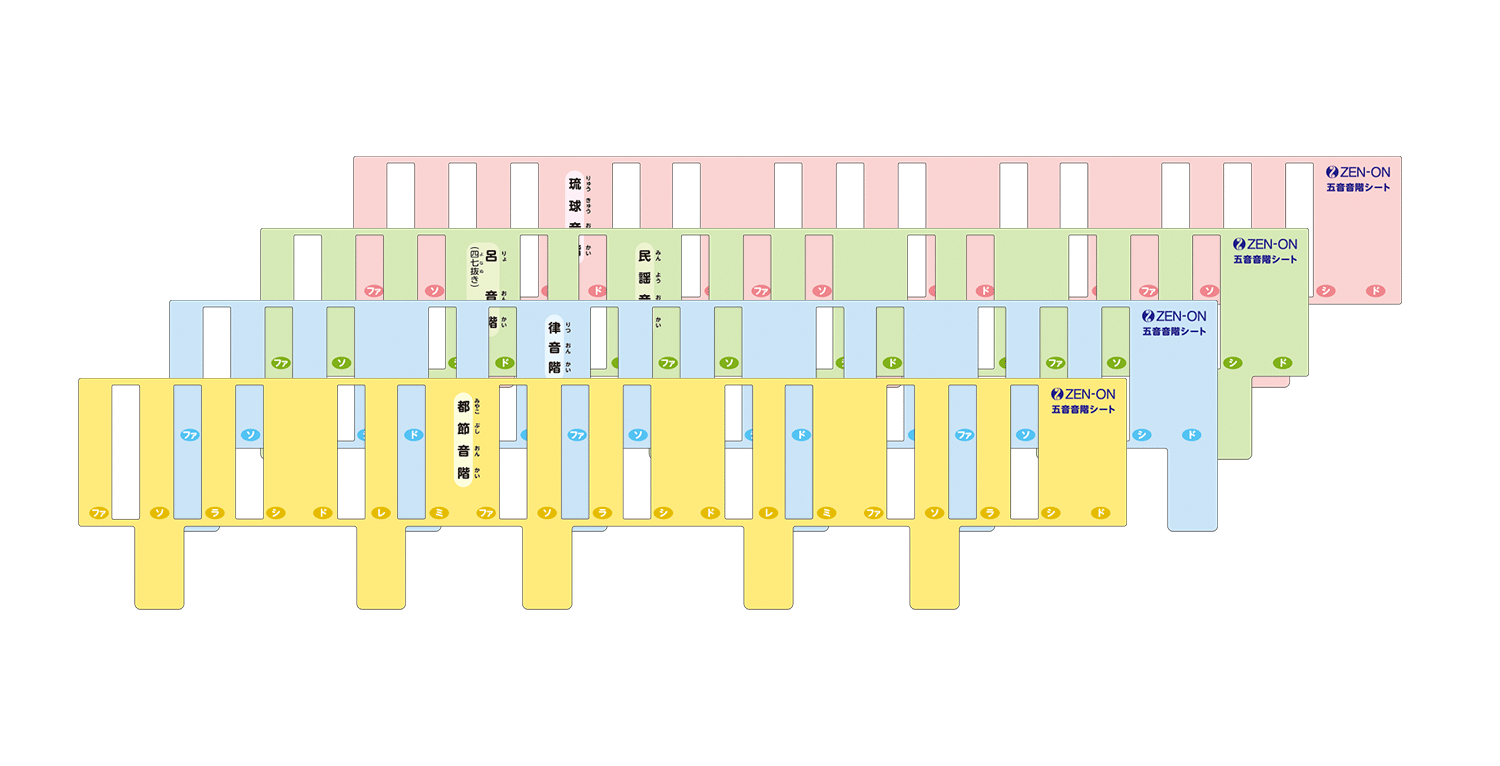

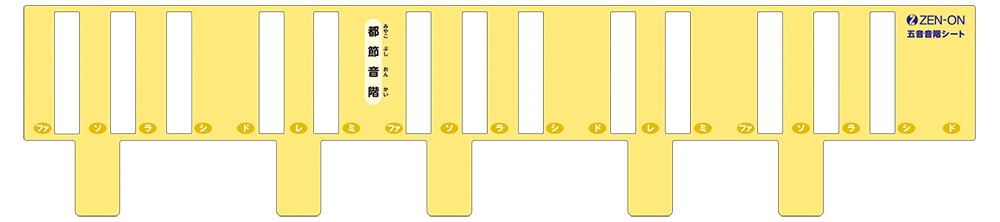

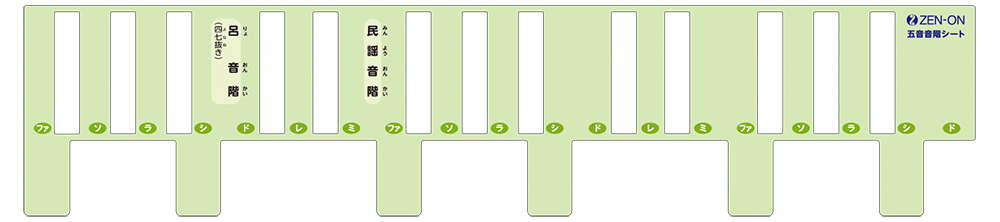

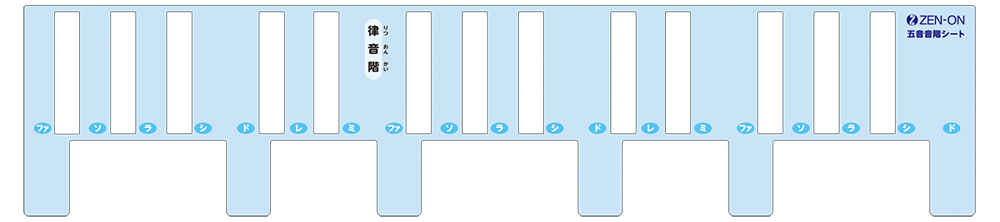

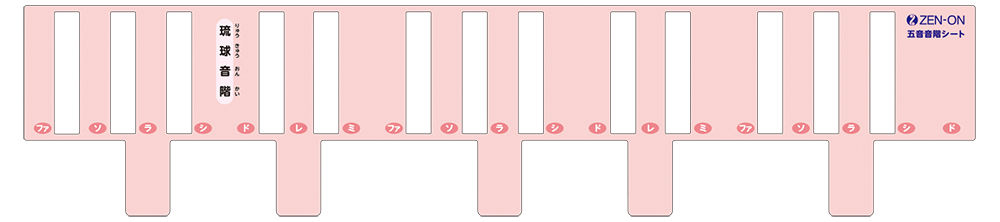

音楽づくり・創作の授業で大活躍 五音音階シートを使って、日本の音階に親しもう!

五音音階シート セット内容

※旧品番のミニキーボードでも使用可能です。

視聴動画 ※各音階の響きの違いを聴けます。

アドバイザー

石上則子

「我が国の音楽に使われる五音の音階」で音楽をつくろうとすると、12音のクロマティックでつくられた楽器から、どの音を選べばよいか迷ったり違う音を出してしまったりして、音楽活動が進められず旋律づくりを楽しめないことがありませんか?そんなハードルを下げてくれるのがここに示した「五音音階シート」なのです。このシートは、我が国の代表的な4つの音階の音が鍵盤上で一目瞭然に分かり、シートを置き換えることで、各音階で使われる音の違いも可視化されます。右記「指導案」に、五音音階シートを活用して音楽づくりに取り組んだ事例と。低学年がわらべうた遊びから五音音階シートの一部分を活用して旋律遊びをした事例を示しました。先生方のシート活用のアイディアで、子どもたちが「音階」に興味・関心をもち、音楽活動を楽しんでくれることを願っています。

授業紹介事例集

第6学年

スペシャルコンテンツ

事例3

事例4

研究大会日程

■九州

令和7年度 全日本音楽教育研究会全国大会佐賀大会

第66回 九州音楽教育研究会佐賀県大会

第26回 佐賀県音楽居郁研究大会佐賀・小城・多久地区大会

2025年10月23日(木)

2025年10月24日(金)

「育てよう 音楽と豊かに関わる子ども」

~音楽科及び芸術科音楽における「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善と 個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を通して~

佐賀市立文化会館

■北海道

第67回 北海道音楽教育研究大会 札幌大会

2025年12月5日(金)

「音楽のよさを分かち合い 確かな力を育む音楽教育」

札幌市教育文化会館

■東北

第73回 東北音楽教育研究大会 福島大会

2025年11月7日(金)

「かがやく瞳・きらめく音・ときめく心を育む音楽の学びを求めて」

~音楽科授業において「主体的に学習に取り組む態度」をどう評価するか~

ふくしん夢の音楽堂

■関東甲信越

第67回 関東甲信越音楽教育研究会埼玉大会(戸田大会)

2025年11月7日(金)

「アナログ×デジタルで進化(深化)する」

~音楽の授業における個別最適&協働的な学び~

戸田市文化会館

■東海・北陸

第19回 東海北陸小中学校音楽教育研究大会岐阜大会

第35回 岐阜県音楽教育研究大会

2025年11月20日(木)

2025年11月21日(金)

「楽しさと確かさの中に美しさを求める子をめざして」

~子どもの可能性を引き出す音楽科の授業~

ぎふしんフォーラム(岐阜市民会館)

■近畿

第67回 近畿音楽教育研究大会兵庫大会

2025年6月20日(金)

「音楽の学びがつなぐ 音・人・未来」

神戸国際会館

■中国・四国

第56回 中国・四国音楽教育研究大会鳥取大会

2025年11月14日(金)

「おんがくっていいな!」

~つなげよう 拓こう 未来を 音と心で~

とりぎん文化会館

教材

ラインナップ

小学校

関連楽譜

教材整備指針

楽譜・音楽書の出版、および音楽作品の著作権管理をおこなっています。