♪最も難しい〈導入時期〉のレッスンを楽しむ工夫が満載

♪「見やすい 気が散らない」をテーマに、情報を視覚的に整理

♪スモールステップ(小さな課題設定)で、緩やかに進行するお子様にピッタリ

♪[指導書]には、お子さま用テキスト各巻をフォローする指導案を掲載

商品ラインナップ

使い方ガイド

「あぷり~れ」は自閉症スペクトラムの特性に合わせ、視覚情報の量が少なく、スモールステップで進められるように配慮したピアノ導入テキストです。

“音楽の楽しさで、こころと耳をひらく”、これは私の音楽のコンセプトです。

お子さまを目の前にしたときは一刻も早く音楽の指導に入りたいところですが、お子さまの興味が音楽に無ければ何も通じません。

私はいつもいかにして好きな遊びでリラックスさせるか、その遊びを音楽と結びつけ、「聴くことへの興味」を引き出して音楽世界へ誘うかを考えています。

このテキストには、実際のレッスンで使っている楽しい音楽あそびを盛り込みました。

これらを素材に先生方の素晴らしい想像力でアレンジを加えていただき、お子さまと一緒にたくさん遊んでください。

―児玉千賀子

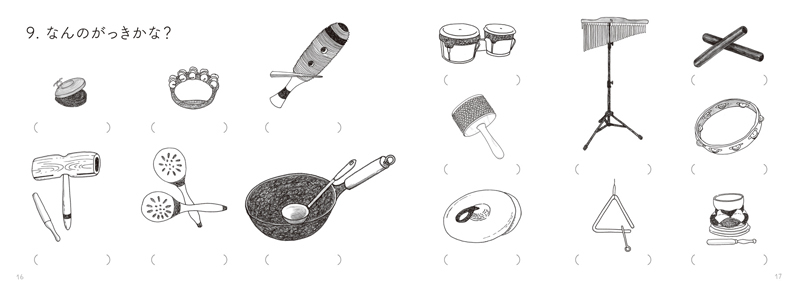

No.9 なんのがっきかな?(本書16~17ページ)

- ねらい

- いろいろな楽器の音に触れて、音への関心を育てる。

見ないで楽器の音を聴くことで、集中力と想像力を養う。

音楽に合わせて打楽器を鳴らす楽しさを知る。

- 指導ポイント

- まずは、テキストを見ながら楽器、音と名前を確認しましょう。

楽器のイラストの下に、楽器の名前を書いてください。

準備ができたら早速「音のあてっこ」を始めましょう。

まず箱からすべての楽器を出して、お子さま自身によく確認してもらいましょう。

お子さまから見えないように工夫をして楽器を鳴らし、どの楽器を鳴らしたかを当ててもらいます。

個人レッスンのようす

グループレッスンのようす

No.14 たいやきのうた(本書16~17ページ)

- ねらい

- 「たいやきのうた」を歌いながら、4分の4拍子の拍の感覚、4分音符・2分音符・全音符の音価の感覚をつかむ。

- 指導ポイント

- まず「たいやき」のイラストに塗り絵をしながら、「たいやきのうた」を覚えます。

次に曲に合わせて、4拍打ちで手拍子しながら行進します。これに歌を加えます。

「た・い・や・き=4分音符」が定着したら、「=2分音符」、「=全音符」と手拍子を変えてゆきましょう。

個人レッスンのようす

グループレッスンのようす

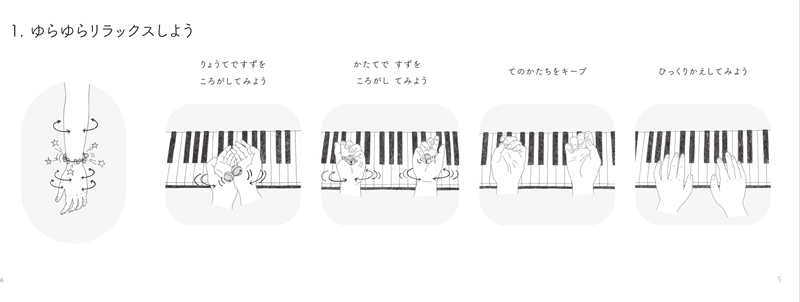

No.1 ゆらゆらリラックスしよう(本書4~5ページ)

- ねらい

- 楽しく遊びながら腕の力を抜き、効果的な打鍵する方法を伝える。

- 指導ポイント

- 「力を入れる・抜く」など身体の感覚を言葉で示すことには限界があります。

そんな時には、鈴などの転がる物を手のひらに乗せ、「鈴を鳴らしてごらん」や「鈴を転がしてごらん」と言葉をかけてみてください。

お子さまに「見て理解できる」具体的な方法を示すことで、理解が進みやすくなります。

個人レッスンのようす

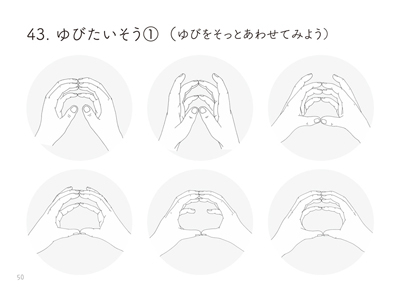

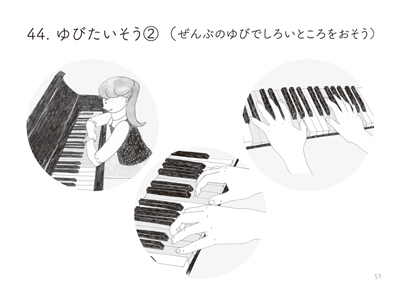

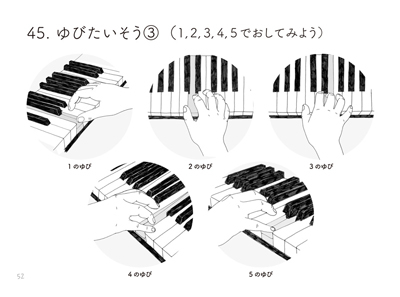

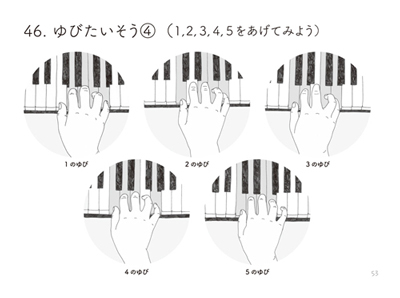

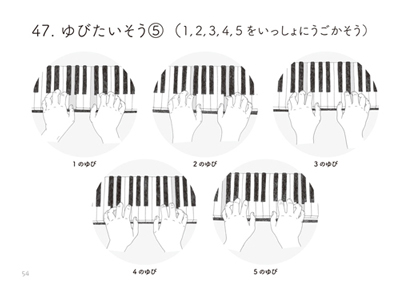

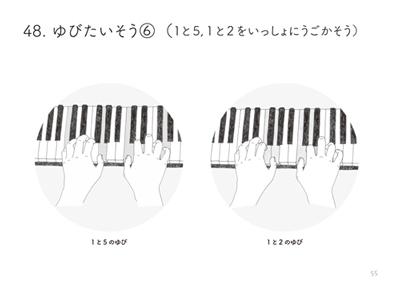

No.43~48 ゆびたいそう(本書50~55ページ)

- ねらい

- 定型発達のお子さまでしたら、市販のテキストに沿って進めて行けば次第に弾けるようになってゆきますが、障がいを持ったお子さま対象の場合は、一工夫要ります。

ちょっとテキストの進みが遅くなったなぁ、と感じた時には、指の簡単な練習で柔軟性を獲得しておくと、後々弾くのがとても楽になります。

- 指導ポイント

- ①まずは鍵盤に指が触れる位置を確認し、覚えましょう。

②腕の重みがどのくらいあるか感じること、その重みでどのくらいの音が出るのか知ることが必要です。

③5指のタッチポイントが意識できる状況になってきたら、5指が白鍵に触れている状態を作り、第1指から順に鍵盤を下げてゆきます。

④今度は、5指全部で鍵盤を押した状態から、指を1本ずつ上げてゆきます。

⑤1・2・3・4・5の指を両手一緒に動かします。

はじめは反進行での演奏で始め、次に並進行での演奏にもってゆきます。

⑥ブリッジが自然にできている良いフォームの形成のために、1と5を意識する練習をしましょう。

個人レッスンのようす

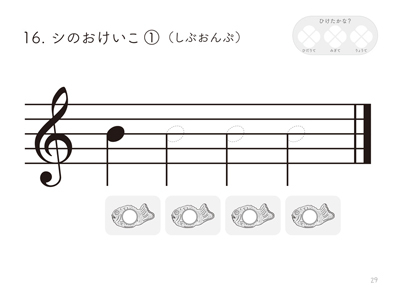

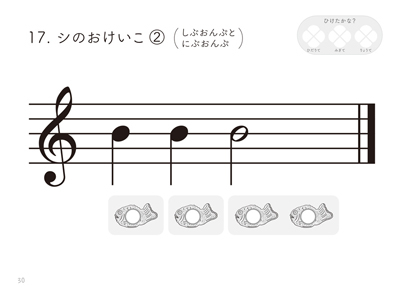

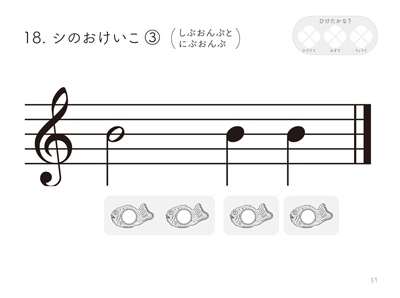

No.16~18 シのおけいこ(本書29~31ページ)

- ねらい

- 第2巻までで覚えた「ドレミファソ」に加えて第3巻では「ラシド」の音名と鍵盤の場所を覚えるとともに、初歩のお子さまにとって最難関の指くぐりと指ごえに挑戦します。

- 指導ポイント

- 障がい児の指導を通して感じるのは、指摘のタイミングの難しさです。

直せないことを指摘し続けると、お互いのモティベーションを下げてしまいます。

学習の最適な時期が来るまで、あえて弱い指は使わせずに使いやすい指から強化する、指番号は指摘しない等、じっと待つことは大変ですが一番の近道です。

個人レッスンのようす

あぷり~れ 指導書

~「わかる!できる!」を引き出すレッスンづくり~

あぷり~れ第1~3巻を指導するための指導案と曲が掲載されています。

巻末にはアセスメントシート、レッスンの記録表、おんぷさいころが付いています。

※下記より、ダウンロードしてお使いいただけます。

著者プロフィール

山形市出身。桐朋学園大学演奏学科声楽専攻卒業。

東京で結婚後、2004年に山形市へ帰る。2007年に団体設立。

2011年に音楽を活用した障がい児支援事業を開始し、指定障がい児通所支援事業所「音楽なかまプリモ」「音楽なかまアンジェリ」、地域生活支援事業所「音楽サロンリナッシェ」を運営。障がい児・者を対象にした療育的音楽活動と音楽教育に力を注いでいる。

2017年には独立行政法人福祉医療機構の平成29年度社会福祉振興助成事業として「音楽による障がい改善の新たな手法の普及事業」を実施。

以降、障がい児への音楽の指導方法の研究、特別支援教育対象の楽器や、教材、楽譜集等の作成を並行し、特別支援教育の充実のための活動を継続している。